身体のコリはどうすれば良くなるのか?

実は、股関節や背骨を整えたりほぐしたりても、またすぐ固まるのは身体の土台に問題があるかも?

■なぜ腰のコリは揉んでも治らない?

みなさんは凝った腰をマッサージでほぐしても、数日経ったらまたすぐコリが復活した経験はありませんか?

なぜすぐに元に戻るのかというと、腰が緊張する根本的な理由が解決されていないからなんかも知れません、、、(ノД`)シクシク

まず、腰の緊張には「背骨の構造」が影響しています。

背骨の上約3分の2は肋骨とつながっていて、鳥かごのような形状(胸郭)になっています。

そのため、この部分は骨格構造的に強固なつくりになっています。

■非常に不安定な腰椎

問題は、下約3分の1を支える腰椎です。

腰椎は、鳥かご形状ではなく、腰椎一本だけで腰を支える構造になっています。

この構造は、かなり不安定なので、それを補うために腰の筋肉が補助しなければなりません。

その為、身体の構造上、腰は緊張しやすく、腰痛を持つ人が多いのは仕方のないことだと言えます。(ノД`)シクシク

しかし、身体にはこの不安定な腰の構造をカバーする仕組みも存在しています。

それが、「インナーユニットやコア」と呼ばれる、横隔膜、腹横筋、骨盤底筋、多裂筋(脊柱起立筋群)といった筋群の連携によって生み出される「腹圧」です。

腹圧を高めれば、コルセットのように体幹を安定させることができます♪

また、腹圧の向上により体幹が安定し、腕や脚を動かす際の土台としての機能が向上します!(≧∇≦)/

つまり、腰などに過剰な緊張を生み出すことなくしなやか、かつ軽やかな動きができるメリットが得られるようになるのです!!

しかし、多くの人はこの腹圧を適切に使えず、代わりに腰の筋肉を過剰に緊張させて支えようとする傾向があります。

これが、腰の張りや慢性的な緊張につながる原因です。

また、意外に思われるかもしれませんが、腰の働きを補助すべき部位として足裏・足趾(足の指)を重視しています。

■意外?最初にやるべきは足のトレーニング

土台である足は、ひざ・腰・肩・頭といったぐあいに、上の階層へと影響を及ぼします。

そのため、足裏は感覚センサーが非常に多い仕組みになっています。

小さな石が靴に入っただけでものすごく気になるのも、センサーの多さが理由です。

土台が崩れるといくら立派な建物でも傾くのと同じで、いくら股関節や背骨を整えたりほぐしても、またすぐ固まるのは足部に原因があるケースはとても多いです。

しばらくすると腰や肩のコリや痛みが復活するとはこういう事なんです!

しかし、近年、足部の機能はかなり低下しています。

↓ここ重要です!w

理由として、裸足で過ごす時間が激減しているだけでなく、底が厚いランニングシューズや足部の動きが大きく制限される革靴など、足趾や足裏の機能を低下させる環境に囲まれています。

つまり、足裏からの感覚入力や、それに伴う姿勢の調整など、足部という身体の土台から姿勢や動きをつくり上げていく重要なプロセスが欠落している状況と言っても過言ではありません、、、(ノД`)シクシク

それだけに、大半の人が足部の機能がかなり低下していると予測されます。

うちの息子が通っている保育園は裸足です!

靴は臭くなりますが理に適った教育ですね!(^o^)

普段ストレッチや運動をしている人でも、「足部のトレーニングを念入りにやっている」という人はほとんどいないのではないでしょうか?

(当施設にはプロ志望の学生も通っていますがもほとんど聞きません)

ゆえに、伸びしろという意味でも有益であると言える部位です!

足部のトレーニングを重点的に行なえば、自然に立位もよくなります。

ところで、「立つ」とはどんな状態か考えたことはありますか?

立つとは、小難しく言えば、身体にかかる重力を地面が支え、その反力を足部が受け取り、骨格全体でバランスをとって姿勢を保つことです。

ポイントとなるのは、

・母趾球

・小趾球」

・かかと

の三点です。

■骨で立つ感覚をつかむ

これらの点を結ぶように、足には縦アーチと横アーチの3つのアーチが形成されています。

「足裏三点支持」という言葉は武道の世界でもよく使われますが、これは三点に均等に体重を乗せることで足のアーチを機能させるという方法です。

アーチが機能すると、地面からの反力をスムーズに全身へと伝えることができるため、自然に姿勢がよくなり、ラクに立てるのです。

ゆえに、足部は「力を入れるべき部位」の中でも重要ポイントと言えます。

理想的には、「足裏三点支持」によって余計な筋力筋肉を使わずに「骨で立つ」感覚をつかむことです。

逆にいえば、この三点に均等に体重が乗らないと、足のアーチが効かず、重心や反力の伝達が安定しません。

力みを生みやすく姿勢が崩れるという事なんです!(*_*)

ちなみに、足のアーチが消失し、足裏全体が地面に接地している状態を偏平足といいます。

足裏のアーチが効かないので、脚や腰が疲れやすい構造をしています。

アーチを機能させるための重要な条件の1つとして、足趾が十分に働いていることがあげられます。

■筋肉疲労の正体

先ほどお伝えした通り、現代人の多くは、足趾・足裏の働きが不十分です。

そのような状態でトレーニングを重ねても、身体は思うようには改善しません。

そのため、無理に足裏の三点で支えようと意識するのではなく、足趾・足裏をしっかり整えることが先決です。

結果として、自然に足裏三点支持が成立し、安定した姿勢になっているようにするのがポイントです。

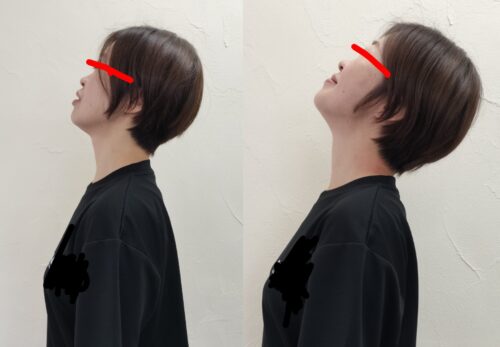

なお、「母趾球つま先歩き」で、バランスが取れるようになると、ストレートネックや反り腰といった身体の「前後の崩れ」を修正しやすくなります。

頭の位置が安定し、背骨のS字のラインが機能し、骨格が整うためです。

骨格が整うと、筋肉は勝手にゆるんでいきます。

身体のバランスを取るために、筋肉で補正する必要がないからです。

実は、一般人における筋肉疲労の正体の大半は、骨格の歪みに起因します。

土台を整えれば、自然に血流の循環も改善されていくのです。

まずは、土台としての機能を丁寧に整え、足部が適切に働く状態をストレッチやピラティスでつくることから始める事をお勧めします♪

■骨盤の位置を改善するストレッチ

足部の次は、支持構造の順番で言えば股関節なのですが、股関節よりも腰まわり(骨盤・お腹)を先にご説明します。

なぜなら、股関節を適切に機能させるためには、先に骨盤の適切な位置と腹圧の向上による体幹の安定が必要だからなんです。

当スタジオでレッスンを受けている方ならご存知かも知れませんが骨盤と腹圧は、体幹の安定性を確保するためのもっとも重要な基盤となるんです。

それらの状態を適切に高めることで、「力を入れるべき部位」としての機能が働いて腰椎の不安定さをカバーし、体幹が安定した状態をつくります。

股関節はその安定性を活かして、さまざまな動作を成立させます。

すでにお伝えしたように、腰は腰椎という骨で構成されていますが、単体では十分な安定性を持っていません。

そのため、本来は骨盤や腹圧が安定性を補助する役割を担います。

これらが不十分だと、周囲の筋肉で支える必要があり、結果として腰が緊張しやすくなり、腰痛の原因にもなります。

骨盤の位置を改善する方法として、AAAストレッチでも行いますが「一側螺旋ストレッチ」というストレッチが効果的です。

あえて左右差をつける脚のストレッチです。

なぜなら、人間の身体は「左右不均等」にできているからです。

■人間の身体は左右不均等

人体で最も重い臓器である肝臓は右側にあります(体重の約2%:50Kgの人ならば1Kg)。

心臓や胃、脾臓は左寄りに位置します。

横隔膜は肝臓や心臓、胃との位置関係によって、左右で働き方に差が生じることもあります。

肺のサイズも重さも左右均等ではありません(右肺:左肺=55:45)。

このような状態ですので、我々の身体には何もしなくても「横の崩れ」が生じてしまいます。

そこで、あえて片側だけを調整することで全身のバランスを改善する事もあるんです。

また、腹圧を高める方法ですが、準備段階として、まずは固まったストレッチなどでお腹を伸ばす事が必要です。

■鍵を握るのは横隔膜

お腹をしっかり伸ばした後は、「胸式ラテラル呼吸」という呼吸法が重要です。

お腹だけを膨らませる「腹式呼吸」や肺を膨らませる「胸式呼吸」と違って、胸式ラテラル呼吸とは、胸郭を横と後ろに広げるように意識して行う呼吸法で、ピラティスでよく用いられます。

腹式呼吸のように腹部を膨らませるのではなく、肋骨を広げることで深い呼吸を可能にし、体幹を安定させながら様々な動きを行うことができます。

胸式ラテラル呼吸の特徴

肋骨を広げる

鼻から息を吸い、肋骨を横と後ろに広げるように意識します。お腹を膨らませるのではなく、胸郭全体を広げるイメージです。

そうすることで、腰の安定のみならず、横隔膜によって内側から内臓をマッサージしつつ、深く呼吸もできるという一石二鳥以上の呼吸法です。

鍵を握るのは、横隔膜の働きです。

横隔膜は体幹の深層に位置する筋肉であり、鍛えれば強くなる一方、使わなければ衰えて固くなります。

しかし、感覚センサーが少なく、自分で収縮を感じにくい筋肉でもあります。

そのため、横隔膜が働いているかどうかのサインとなります。

胸式ラテラル呼吸法は、脱力トレーニングの基本になりますので、ぜひ押さえてほしいと思います。

足裏の使い方、呼吸法で腰痛知らずの自由な身体を手に入れよう♪

一度、当スタジオでストレッチ整体やピラティスレッスンを受けていただければお身体の事がよく分かります!

ピラティスとリカバリーストレッチか行えるAAAに何でもご相談下さい♪